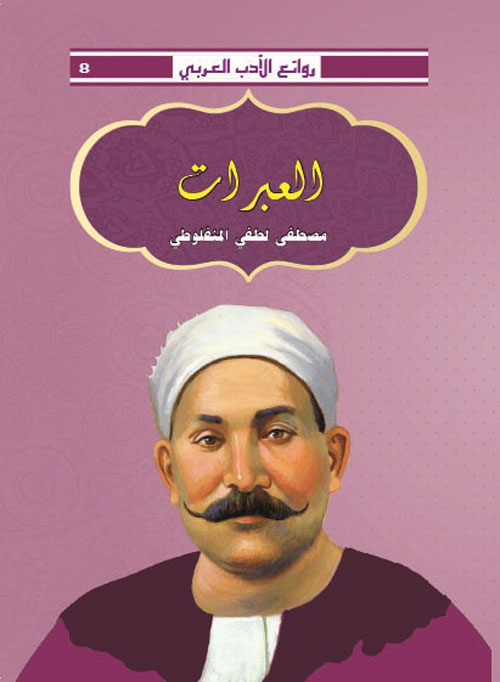

رحل الكاتب مصطفى لطفى المنفلوطى فى عام 1924 تاركا خلفه كتبًا مهمة، وأسلوبًا مميزًا حاول الكثيرون التعلم منه. هذا الأسلوب كان أكثر سطوعا فى كتابه "العبرات".

و"العبرات" مجموعة من القصص التراجيدية، أثار بها "المنفلوطى" مشاعر الأسى والحزن، فلا تكاد تنتقل من قصة حتى تكون الأخرى أشد حزنًا وأكثر شقاءً، والمجموعة كلها عبارة عن مأساة، تتشارك فى أغلبها لوعة المحبين وشقاء المساكين، وحسرة المظلومين وعذاب المفجوعين، إنها بالفعل عبرات تذرفها أثناء قراءة كل قصة.

فترى فى "اليتيم" أن الحياة ضنت على الحبيبين بالاجتماع، فكان الموت أكثر رحمة بهما، وفى "الحجاب" يدعو "المنفلوطى" إلى عدم الانجذاب نحو التقاليد الغربية، وإلى قصة "غرناطة" حيث يحاول المسلمون الحفاظ على دينهم بعدما فقدوا أرضهم. ويوضح "المنفلوطى" أثر الإدمان على الفرد، وكيف يؤدى إلى السقوط فى "الهاوية"، ويصل "المنفلوطى" إلى قمة التراجيديا، ويجعلنا نذرف العبرات بقلوبنا حينما نقرأ "الضحية" و"مذكرات مرجريت".

يقول مصطفى لطفى المنفلوطى فى "اليتيم" وننقل جزءا منها:

سكنَ الغرفة العليا من المنزل المجاور لمنزلى من عهد قريب فتًى فى التاسعة عشرة أو العشرين من عمره، وأحسب أنه طالبٌ من طلبة المدارس العليا أو الوسطى فى مصر، فقد كنت أراه من نافذة غرفة مكتبي، وكانت على كثبٍ من بعض نوافذ غرفته، فأرى أمامى فتًى شاحبًا، نحيلًا، منقبضًا، جالسًا إلى مصباح منير فى إحدى زوايا الغرفة، ينظر فى كتاب، أو يكتب فى دفتر، أو يستظهر قطعةً، أو يُعيد درسًا، فلم أكن أحفل بشيءٍ من أمره.

حتى عُدتُ إلى منزلى منذ أيامٍ بعد منتصف ليلةٍ قَرَّةٍ من ليالى الشتاء، فدخلت غرفةَ مكتبى لبعض الشئون، فأشرفتُ عليه، فإذا هو جالسٌ جِلسته تلك أمام مصباحه، وقد أكبَّ بوجهه على دفترٍ منشور بين يديه على مكتبه، فظننتُ أنه لمَّا ألمَّ به من تعب الدرس وآلام السهر، قد عَبِئَتْ بجفنيه سِنةٌ من النوم، فأعجلته من الذهاب إلى فراشه، وسقطت به مكانه، فما رُمْتُ مكانى حتى رفع رأسه، فإذا عيناه مخضلَّتان من البكاء، وإذا صفحة دفتره التى كان مكبًّا عليها قد جرى دمعه فوقها، فمحا من كلماتها ما محا، ومشى ببعض مِدادها إلى بعض، ثم لم يلبث أن عاد إلى نفسه، فتناول قلمه، ورجع إلى شأنه الذى كان فيه.

فأحزننى أن أرى فى ظلمة ذلك الليل وسكونه هذا الفتى البائس المسكين منفردًا بنفسه فى غرفة عارية باردة! لا يتقى فيها عادية البرد بدثارٍ ولا نارٍ، يشكو همًّا من هموم الحياة أو رُزءًا من أرزائها، قبل أن يبلغ سن الهموم والأحزان، من حيث لا يجد بجانبه مواسيًا ولا معينًا.

وقلت: «لا بد أن يكون وراء هذا المنظر الضارع الشاحب نفسٌ قريحةٌ معذبةٌ تذوب بين أضلاعه ذوبًا، فيتهافت لها جسمه تهافت الخِباء المقوَّض.»

فلم أزل واقفًا مكانى لا أبرحه، حتى رأيته قد طوى كتابه وفارق مجلسه، وأوى إلى فراشه، فانصرفتُ إلى مخدعي، وقد مضى الليل إلا أقله، ولم يبقَ من سواده فى صفحة هذا الوجود إلا بقايا أسطر يوشك أن يمتد إليها لسان الصباح فيأتى عليها.