كنت صغيرًا أذهب إلى «الكُتَّاب» فتعرفت على الله.

ثم كبرت قليلاً وزرت المتحف المصرى فأحببت الفن.

وما بين الله والفن نمت معارفى، واتسعت عيناى.

أنتجت أولى منحوتاتى وأنا لاأزال طفلا، فأخذها أبى صانع الفضة، ووضعها فى «فاترينة» بالورشة بجانب أعماله، فكانت هذه «الفاترينة» أول قاعة عرض، وأول إشادة، وأول فرحة، بالخلق الذى حاولت فيه أن أجمع بين ما تعلمته فى الكتاب وما تعلمته فى المتحف.

شاباً زرت الأقصر، ومسحت بعينى تماثيل الفراعنة فشرد ذهنى، أنا هو ذلك التائه إلى الأبد، فى كون من نور، أضاءته أحجار معتمة وفصيحة.

ودخلت إلى طريق لا أرى فيه سوى النحت، أعيش لأجله، زاهدا فى كل شىء، لأنه لا يقبل التزاحم، ويرفض الضوضاء.

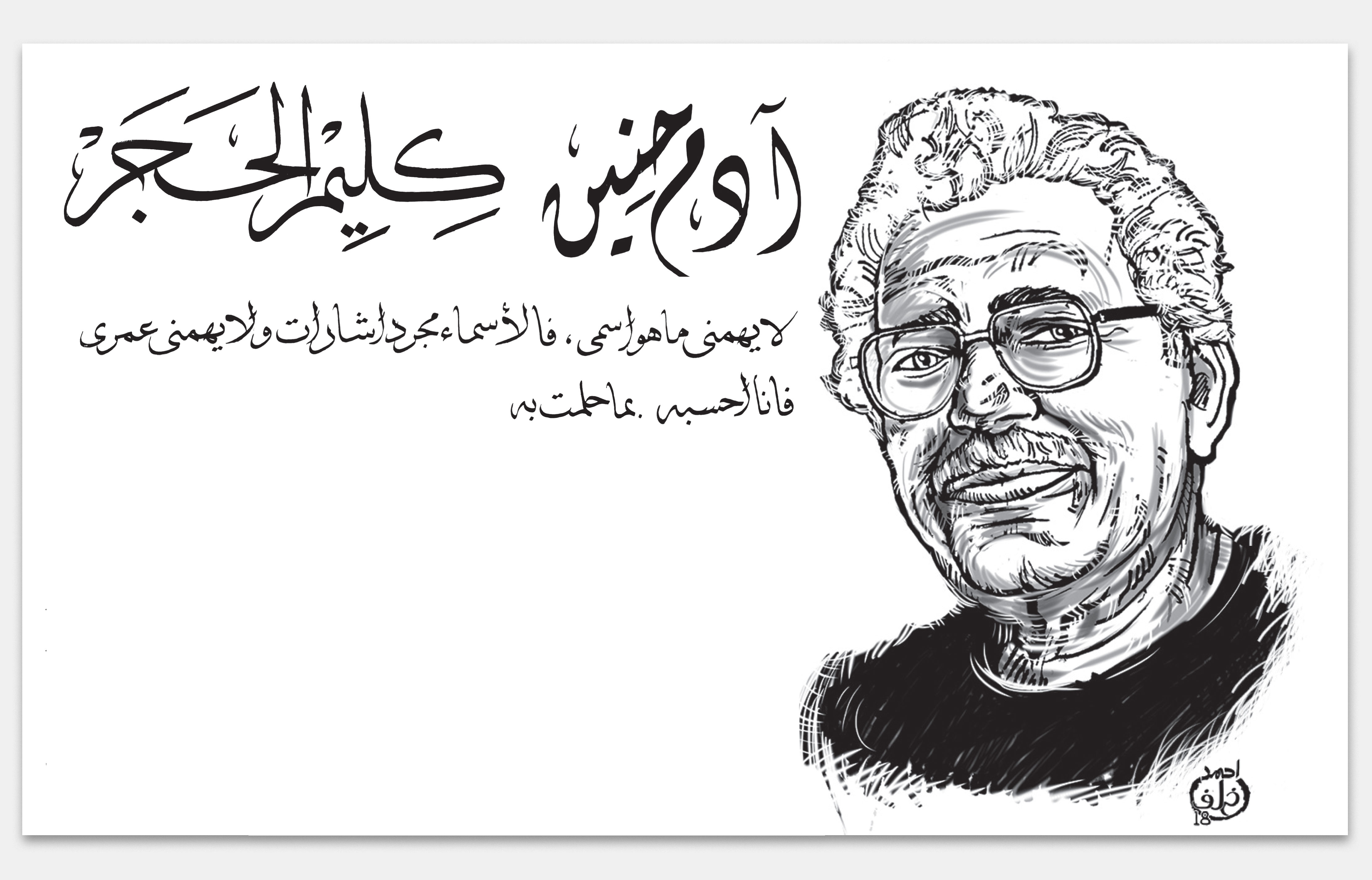

آدم حنين

أحببت، فاكتملت صورة الإبداع عندى، إبداع الطبيعة التى لا تفارقنى جمالياتها، وإبداع النحت الذى يعيش فيه ذهنى، وإبداع الحب الذى رسمنى على لوحة خشنة فصرت به لونا هادئا لا تخدشه أصابع الزمن.

لا يهمنى ما هو اسمى، فالأسماء مجرد إشارات، أما أنا فأرانى جزءا فى كون مضىء أحيانا، ومعتم فى بعض أوقاته.. ولا يهمنى عمرى فأنا أحسبه بما حلمت به.

أحب البهجة لأنها بنت الخيال، وأحب الخيال لأنه أول إزميل يدق على إحدى منحوتاتى، وأحب جرانيت أسوان، لأنه يذكرنى بأننى سليل الفراعنة.

أعيش الآن وسط أحبتى.. منحوتاتى التى شيدت لها متحفا، أعيش فى وسطها، أحدثها وتحدثنى، آكل منها وتأكل منى، نفرح سويا ونحزن سويا، ثم يأتى الليل فأنام أنا تحت حراستها.

تنقلت فى حياتى بين عوالم كثيرة، وفى كل مرة أعيش بين بشر مختلفين، وتدهشنى مفردات طبيعة ثرية، فأسرار الكون تحملها هذه المفردات، وكنوز الفن سلالة من هذا الجمال المترفع بصمته، المعتز بخلوده.

عندما أنظر خلفى لا أتذكر سوى فضيلة الصبر، الصبر على حوارى مع الحجر حتى يبرز معانيه، والصبر على الحياة حتى تحتفى بما أنجز، وأصر على دعم الشباب لأرى شبابى، فكلما أضيف إلى عدد النحاتين فى مصر فنانا، صرت أكثر فخرًا.

لم أضق يومًا بحياتى البسيطة مطلع حياتى، ولم أفتن بالمال حينما زارنى مؤخرًا، ولم أشبع غريزتى الفنية، فصرت حتى الآن منغمسًا فى رائحة خامات النحت، أفكر، حتى أبدأ حياتى من جديد مع كل عمل أنتهى منه.