ليست الثمانون عامًا رقمًا يُقاس به العمر، وإنما نهرُ عطاءٍ متدفق لرجلٍ لم يأتِ إلى الحياة مصادفة، بل خرج إليها خروجَ الشجر الطيب من أرضٍ طيبة؛ أرضٍ لا تعرف سوى حبّ السلام، وصناعة الخير، وإصلاح ذات البين.

وتلك الأرض هي مدينة القرنة، واحتُها الممتدة في صعيد مصر، وموطن ساحة آل الطيب؛ الساحة التي لم تكن يومًا مجرد مكان، بل كانت فكرةً ومنهجًا، وملاذًا إنسانيًا مفتوح الأبواب لكل مظلوم، ولكل متخاصمٍ يبحث عن عدلٍ وحكمة، ولكل فقيرٍ يلوذ بكرمٍ لا يُسأل فيه عن اسمٍ أو دين.

في هذه البيئة النقيّة وُلد الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، ونشأ في عائلة وبين رجالٍ تعلّموا أن العدل عبادة، وأن الإصلاح رسالة، وأن حقن الدماء مقدَّم على كل اعتبار، وحين زرتُ القرنة، ورأيتُ ساحة آل الطيب رأي العين، لم أندهش، بل أيقنت أن خروج هذه القامة العالمية من هذه الأرض كان أمرًا طبيعيًا وحتميًا؛ فالنبت الطيب لا يخرج إلا من تربة طيبة، وقد استوى هذا النبت على سوقه، ثم امتدت فروعه لتُظلِّل العالم كله.

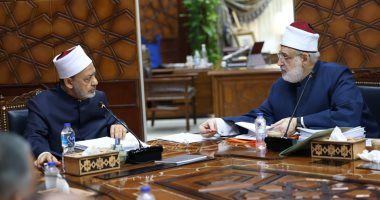

ومن القرنة، انتقل الإمام الأكبر إلى الأزهر الشريف، فوجد فيه بوصلته العلمية والروحية، وتشكلت شخصيته على مائدة التراث الأزهري الرصين، دون أن يُغلق نوافذه على العصر، ولم تقتصر قيادة الإمام الطيب على تحقيق إنجازات للأزهر الشريف على المستوى الداخلي، بل امتد دوره إلى العالم كله، لا سفيرَ منصب، بل حكيمًا يحمل همَّ الإنسانية، ويجيد قراءة آلامها، ويبحث بعينٍ نافذة عن المدينة الفاضلة وسط ركام الحروب، وضجيج الكراهية، التي أنهكت البشر وأرهقت ضمير العالم.

وليس المقام اليوم مقامَ تعدادٍ لما أُنجز في عهد فضيلته من صروحٍ علمية، ولا ما شُيِّد من مؤسسات، ولا مواقفه المشهودة في نصرة الفقراء، والدفاع عن حقوق المرأة، والوقوف إلى جوار الضعفاء، ولا مواقفه الثابتة من فلسطين وغزة وكل أرضٍ تعاني الظلم والقهر؛ فذلك كله معلوم، ومحفوظ في ذاكرة الوطن، والأمة، بل والعالم أجمع.

إنما أتحدث عن رجلٍ قلّما يجود الزمان بمثله؛ رجلٍ تتقدّم حكمته على صوته، وتسبق إنسانيته موقعه، وتعلّم من سيرته أن القيادة ليست في الصخب، بل في الاتزان، وأن القوة ليست في القسوة، بل في الثبات على الحق.

ومن قربٍ، تعلّمتُ من الإمام الأكبر أن العالم الحق لا يُخاصم عصره، ولا يذوب فيه، بل يهذّبه، وأن الحوار ليس تنازلًا عن الثوابت، بل أسمى وسائل الدفاع عنها، وأن الصمت في موضع الحكمة أبلغ من ألف خطاب.

وتعلمتُ منه أن تواضعَ العالم ليس انكسارًا بل رفعة، وأن نصرةَ الضعيف ليست موقفًا عابرًا بل مبدأٌ راسخ، وأن جبرَ الخواطر عبادةٌ خفية لا تقل قدرًا عن كبائر الأعمال، ورأيتُ فيه كرمًا لا يُقاس بما يُعطى، بل بما يزرعه في النفوس من طمأنينة وأمان، وتعلّمتُ من حضرته كيف يكون الإنسان معتزًّا بإنسانيته، ثابتًا على قيمه، هادئًا في حضوره، عميقًا في أثره.

كما رأيتُه غيورًا على دينه ووطنه، ثابتًا في مواقفه تجاه قضايا الأمة، لا يساوم على الحق، ولا يرفع صوته إلا حيث يجب، مؤمنًا بأن الكلمة الصادقة أبلغ من الضجيج، وبأن الانتصار للعدل هو جوهر الرسالة الدينية والإنسانية معًا.

ويكفي الإمام الطيب فخرًا أنه انطلق في درب السلام العالمي إلى أقصى مدى، موقّعًا مع قداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية وثيقة الأخوّة الإنسانية؛ تلك الوثيقة التي شكّلت نقطة تحوّل في المسار الإنساني الصحيح، وتُعد من أهم ما أُنجز في التاريخ الإنساني الحديث، كما أسّس مع الكنيسة المصرية "بيت العائلة" حفاظًا على وحدة النسيج الوطني، وأعاد بعد قطيعة طويلة جسور الحوار بين الشرق والغرب، فاحتضنت عواصم العالم أفكاره، شرقًا وغربًا، بوصفها صوت العقل في زمن الضجيج.

واليوم، إذ يبلغ فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب ثمانين عامًا، تكون رسالته قد بلغت الآفاق، وتجاوز أثره حدود الجغرافيا، وبقي الأزهر – به – منارة سلام، وضمير أمة، وملاذ إنسانية.

حفظ الله الإمام الأكبر، وأدام نفعه، وجعل ما قدّمه ويقدّمه في ميزان الخير للبشرية جمعاء.